En términos sencillos, un maniquí es una escultura. Aunque, claro, producida en masa a partir de un molde que se debe reproducir una y otra vez. Por lo que, si nos plegamos a lo propuesto alguna vez por Walter Benjamin, en el proceso estas esculturas han acabado sin su aura y, por lo tanto, no podrían ser consideradas como genuinas obras de arte.

Desde otro ángulo, la existencia de los maniquíes, aunque dada por evidentes fines comerciales, no deja de resultar un tanto truculenta. Y es que coloca al cuerpo humano —del cual toma su figura— en una condición de la que solo se rescata lo meramente físico y material. Al punto que deviene en un mero soporte del vestido.

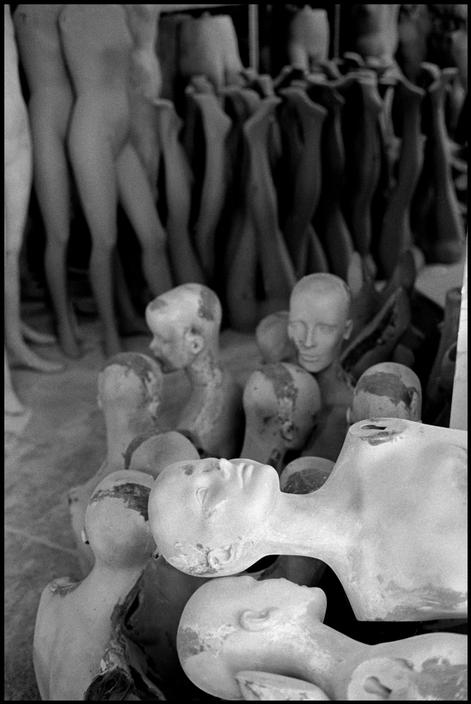

Al acercarnos a ellos, cuando se hayan en su típico entorno —en los centros comerciales o negocios similares—, es probable que no signifiquen ningún riesgo para nuestra psique. Pero si los encontramos en un medio distinto, como en un almacén lleno de ellos, pueden convertirse en un ejército que luce amenazante desde su quietud.

Son cuerpos que —pese a estar inanimados— nos recuerdan a nuestros propios cuerpos. Pero más frágiles.

Erich Hartmann, fotógrafo estadounidense que formó parte de la agencia Magnum, recorrió en 1969 el interior de una fábrica de maniquíes. Su mirada, mucho más ejercitada en la práctica del fotoperiodismo, supo registrar aquellos cuerpos de plástico y descubrir su desamparo. No extrañe, entonces, que de aquellas imágenes a blanco y negro escape una atmósfera melancólica.

A continuación, una muestra de las fotografías que Hartmann reunió:

Notas relacionadas en LaMula.pe: