Escribe: JULIÁN REINGOLD*

La izquierda finalmente se alzó con el poder tras las elecciones en Colombia. Una contienda a todo o nada, con una campaña altamente polarizada, abrió paso a una victoria de las clases populares, indígenas y afrodescendientes tras un sinfín de gobiernos provenientes de las élites tradicionales. A una semana de la segunda vuelta miramos en retrospectiva para tratar de entender cómo se gestó esta victoria.

Ha transcurrido poco más de una semana desde la victoria del Pacto Histórico el 19 de junio. Desde entonces no se ha disparado el valor del dólar, ni ha habido una corrida cambiaria, por el contrario: en menos de 24 horas el ELN manifestó su intención de sentarse a negociar la paz con el gobierno entrante, Joe Biden se comunicó con Gustavo Petro, se conversó con Venezuela para reabrir las fronteras y hasta Álvaro Uribe suscribió una carta y se reunió con el ex líder guerrillero en una clara señal de diálogo y tolerancia para esta nueva etapa que se abre en Colombia.

¿Ya está todo escrito de antemano? Definitivamente no. Cabe la suspicacia de los paranoicos que ven detrás de la calma de los mercados una capitulación anticipada del gobierno progresista, aún cuando el país todavía se encuentra bajo las riendas de Iván Duque. Gustavo Petro y Francia Márquez buscan abrir un camino hacia el pacto por la paz, la justicia social y ambiental en una Colombia donde casi la mitad del país no votó por ellos. ¿Cómo se consagra a Colombia como ‘potencia mundial de la vida’? ¿Qué puede aprender América Latina de esta experiencia? Estas dos son las preguntas que intentaremos responder a continuación.

Una noche histórica

La primera vuelta resultó mucho más confrontativa con el gobierno de Duque y el candidato continuista Federico «Fico» Fernández, y tanto Petro como Francia soplaron las brasas de la bronca reciente para mantener prendido el fuego: la vorágine llevó a muchos a pensar que el Pacto Histórico podría ganar en primera vuelta, pero la izquierda no estaba preparada para enfrentar a un candidato ‘outsider’ y populista como Rodolfo Hernández. Esa desazón llevó a la campaña progresista a replantearse sus modos y todos de cara a la segunda vuelta.

El desenlace inmediato de los primeros comicios requirió de un cambio de estrategia frente al candidato rupturista detrás del cual se plegó prácticamente todo el uribismo y parte del centro y los verdes. Este cambio en la estética para el cierre de la campaña en un tono más moderado de la mano de Antoni Gutiérrez-Rubí - el estratega español que asesoró al kirchnerismo en Argentina y a los socialistas en España - implicó desde la movilización de bases repartiendo afiches bajo la consigna #MásVentanasXPetro, un candidato más distendido jugando al fútbol los domingos y hasta el currículum vitae de Petro pidiendo que la ciudadanía lo elija como su empleado para el puesto de presidente de la república.

Además, Petro se mostró junto a lideresas feministas para matizar su imagen masculina y mostrar sintonía fina con su candidata a Vicepresidenta, por lo que vistió el pañuelo verde en reconocimiento al papel vital que jugaron las mujeres para que él llegase a la segunda vuelta - principalmente de la mano de Francia - en el marco de otro debate al que Hernández también faltó.

Las encuestas demostraron que el fuego no se dejó apagar, y el camino hacia la segunda vuelta se vio invadido nuevamente por el temor al fraude por la imposibilidad de auditar el código fuente del software de la firma Indra para el conteo de votos, al igual que en las elecciones del 2018: allí también Petro denunció que el software presentaba alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo, cuyas sospechas sustentaba en las irregularidades que detectó la justicia colombiana en las elecciones legislativas de 2014. Por la mala distribución de las papeletas para votar en las consultas Petro sostuvo que en algunos lugares “ocultaron” sus papeletas.

Mientras que en el 2018 desde el establishment le pidieron a Petro “que no se anticipe a su derrota” y que respete a las instituciones electorales colombianas, Fajardo matizaba diciendo que “no creía que haya un fraude, pero que sí se podían hacer observaciones acerca del proceso y ser exigentes” (sic), en el 2022 se hizo presente la amenaza de paro de transporte - tras lo sucedido en los comicios de Chile en 2021 -, una eventual demora en la entrega de los resultados y un hasta un no reconocimiento de la victoria por parte del gobierno. Muchos pensaban hasta el día anterior a la elección que era posible la reticencia del uribismo a no entregar el poder.

Una vida, muchas vidas

Existe un punto de inflexión el la historia de Colombia y la de Gustavo Petro - narrado en su autobiografía ‘Una vida, muchas vidas’ - en el que el ahora presidente electo convence a Carlos Pizarro, el principal dirigente del Movimiento 19 de abril (M-19), a que firme la paz con el gobierno colombiano para así permitir que la izquierda ingrese al sistema político, lo cual catapultó a Pizarro a una candidatura durante la campaña presidencial de 1990, la cual resultó frustrada por el atentado que acabó con su vida e inició un nuevo ciclo de violencia en la política nacional en el marco de lo que se conoce como la ‘ofensiva contra la Unión Patriótica’.

Durante una presentación el día antes de la segunda vuelta ante observadores internacionales, la senadora María José Pizarro - hija de Carlos Pizarro - comentaba que “en primer lugar, hemos actuado en democracia; que la herencia nuestra y la herencia mía ha sido la paz, la defensa de la democracia y la igualdad en nuestro país, toda una serie de circunstancias que nosotros sabemos que nos serán adversas desde el primer momento, que disputar el poder en Colombia por parte de los actores progresistas y de izquierda no iba a ser fácil, que íbamos a tener que enfrentar toda una tormenta política y estigmatizaciones desde distintos lados, sobre todo a partir de mañana que empiecen a anunciarse los primeros resultados electorales. Confiamos en el trabajo que hemos realizado en el transcurso de las últimas décadas - sobre todo en los últimos cuatro años - en el cariño y en el criterio del pueblo colombiano, y esperamos poder darle una buena noticia a Colombia y a América Latina. Somos tremendamente optimistas porque sabemos lo que hemos construido, por eso seremos la mejor bancada de gobierno que el país haya conocido”.

La propuesta del programa de gobierno “Colombia, potencia mundial de la vida” plantea que el cambio será con las mujeres para así emprender las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre, el derecho a una vida libre de violencias, a decidir sobre sus cuerpos. Petro y Francia también proponen enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad transitando hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y democratizando el uso de energías limpias. Otro de los ejes apunta a que Colombia deje de ser una de las sociedades más desiguales del mundo - por eso Francia se hará cargo del nuevo Ministerio de la Igualdad, en paralelo a su cargo de Vicepresidenta -y finalmente un plan de tecnología que encamine a la sociedad hacia la economía del conocimiento, garantizando que para el 2026 todos los colombianos puedan acceder a internet, ya que sin conectividad, toda política TIC será insuficiente

Pareciera que no ha cambiado nada desde que el padre de Pizarro firmó la paz con el gobierno hace 32 años, excepto que tenemos una nueva constitución y una amplitud de derechos. Pizarro sostiene que “el legado del M-19 fue haber convocado a un gran diálogo nacional. También ha cambiado que ahora tenemos una representación muchísimo más amplia, un país que ha transitado por espacios de paz, y hoy queremos dejarle como legado a nuestros hijos e hijas la posibilidad de un país en paz. Ese es nuestro objetivo, hacia allá vamos a caminar, y desde allí no nos desviamos.”

El proceso de paz

Para lograr ese objetivo es que Petro recibió de la Comisión de la Verdad las recomendaciones relacionadas con los procesos de verdad, justicia y reparación en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz para las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país. El presidente electo, quien ha sido enfático en su compromiso por materializar lo pactado en el Acuerdo firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, afirmó que su gobierno acogerá los aportes que entregó la Comisión de la Verdad en su informe final.

El statu quo colombiano se vio todavía más agitado con las declaraciones de Sofía Petro, hija del candidato presidencial, quien alarmó a la ciudadanía de que si llegaba a ganar Rodolfo Hernández el país se exponía al riesgo de un nuevo estallido social debido a la falta de propuestas de distribución de la riqueza en su plataforma. Mientras tanto Hernández se trasladó a Miami - uno de los centros del voto conservador colombiano - bajo la excusa de supuestas amenazas a su vida, y evitó a toda costa asistir a un último debate presidencial con Petro, un paralelismo con la táctica implementada por Bolsonaro en Brasil en el 2018 y por Parisi en Chile en el 2021, pero que esta vez no dio los frutos esperados.

“My nombre es Gustavo Petro y soy su Presidente”

“1,2,3...probando. ¡Llegó la hora del cambio!”, clamaban las conductoras mientras probaban sus micrófonos en el búnker del Pacto Histórico en el Movistar Arena de Bogotá antes de que comenzaran a llegar los resultados. Comienzan a escucharse consignas de lucha popular y los ecos de la guerra de baja intensidad que viene azotando a Colombia desde hace décadas:"por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de combate."

Aunque los primeros boletines con resultados arrojaron una victoria inicial de Hernández, antes de llegar al 10% del total de los votos la ventaja se inclinó hacia el Pacto Histórico y desde ese momento no dejaron de seguir subiendo. Ya quedaba claro que no había vuelta atrás en Colombia.

Preparativos en el búnker de Pacto Histórico (Bogotá, 19/06/22). Foto: Julián Reingold.

Suena de fondo otra vez la pegajosa melodía con el jingle ‘¡Petro mi presidente, el cambio ya se viene!’. Tras el último boletín que coronó la victoria del Pacto Histórico con una diferencia del más del 3%, voló el papel picado y primero apareció Francia Márquez para dar un discurso que marcó los ejes que seguiría tras de ella Gustavo Petro al hacer uso de la palabra y gala de su excelente oratoria para presentar cinco transformaciones y un eje transversal:

"Debemos sentarnos a sentar los pasos de una transición energética en toda América… La selva amazónica de América Latina es la esponja que absorbe los gases de CO2 que emiten los países más desarrollados... Hoy sí podemos proponer un diálogo en las Américas sin ninguna exclusión… Producir respetando la naturaleza, eso es la justicia ambiental… Vamos a desarrollar el capitalismo, no porque nos guste, sino por la necesidad de dejar atrás la premodernidad en Colombia... Necesitamos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua a una economía colaborativa en armonía con el ambiente..."

Y Petro remata, luego de recibir a Antanas Mockus - líder histórico del Partido Verde colombiano- y a la madre de Dilan Cruz - un joven muerto a manos de un agente del Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) durante las movilizaciones que tuvieron lugar en Colombia en el 2019 -: "No es matarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros… Un gobierno de la vida significa: paz, justicia social y justicia ambiental… Por una Colombia potencia mundial de la vida... Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Los quiero mucho, Colombia".

Guardianes indígenas

En ese instante hace su entrada triunfal la Guardia Indígena mientras suena su poderosísimo himno y la multitud estalla en aplausos y lágrimas de justicia histórica: “Compañeros han caído, pero no nos vencerán”. De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en Colombia han sido asesinados al menos 117 dirigentes indígenas tan solo en el año 2019, principalmente en Cauca y Nariño.

Nicolás Ceballos Bedoya, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y la Universidad Eafit, explica para Jacobin que la Guardia Indígena representa a los movimientos indígenas del Cauca, que fueron reducidos en la época colonial pero que sin embargo mantuvieron sus territorios e identidad indígena, cuyos derechos fueron rescatados con la Constitución colombiana de 1991 para que se reinen por normas y procedimientos propios: “Son la punta de lanza del movimiento indígena de Colombia, desde la década de 1930, ya pensando en la protección y el resguardo de la tierra indígena. Crearon su jurisdicción coactiva, con sus usos y tradiciones, reconocida por sus bastones de mando, como simbología que representa la palabra y la autoridad tradicional. Es una manera de mostrar una forma alternativa de defender los territorios: con las palabras y la organización colectiva de la gente, y no con las armas.”

Durante las movilizaciones del 2020 y 2021, la Guardia Indígena se vio muy legitimada frente a los ataques del ESMAD hacia los estudiantes y manifestantes. Esa construcción de la simbología de lo ancestral es a lo que obedece su popularidad, y el hecho de que Francia también provenga del Cauca y sea afrodescendiente, es un empujón más hacia la defensa de los campesinos e indígenas que se oponen a los modelos extractivistas de desarrollo: ganadería extensiva, hidroeléctricas y minería. Además, la Guardia Indígena cumplió un rol fundamental durante la campaña presidencial del Pacto Histórico, recorriendo en caravana varios municipios de la región del Cauca y llamando a la gente a votar por Petro y Francia.

Miembros de la Guardia Indígena en el búnker de Pacto Histórico (Bogotá, 19/06/22). Foto: Julián Reingold.

Ecos del 2021

La joven militante y representante electa ante la Cámara por Bogotá, Mafe Carrascal, vistiendo una remera con la leyenda de ‘Si no hay pan, no hay paz’: “es una felicidad absoluta, ya que Colombia por fin - a diferencia de otros pueblos de la región - respondió, y tenemos un tenemos un gobierno democrático y abiertamente popular que representa a los nadies y a los y las excluidas, a las regiones y diversidades étnicas de un país tan diverso. Este es el resultado del estallido social, por eso entendimos y se hizo un llamado constante desde diversos sectores para que saliéramos de las calles y nos dirigiéramos a las urnas.

El estallido social en Colombia del 2021 frenó el proyecto de reforma tributaria que buscaba paliar el costo de la pandemia atacando el bolsillo de los más chicos y no el de los más grandes. Esta “victoria de los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los afros, los indignados” que costó al menos 20 muertos. Carrascal hace un llamado a que la sociedad siga participando: “llevo 12 años haciendo activismo en este país, que es un país sumamente violento, donde está presente no solamente la falta de oportunidades, sino también la persecución política, por la cual muchos ni siquiera están acá para ver este momento histórico al cual contribuyeron, otros están fuera del país, ya que se han marchado en búsqueda de oportunidades para educarse”.

Esa noche la tradicional Revista Semana publica una edición extraordinaria con Petro y Francia en la portada, anunciando su periodo de gobierno hasta el 2026, luego de haber planteado la semana anterior que la elección se definía entre un “exguerrillero y un ingeniero”. Al parecer, la sociedad colombiana cambió de parecer y votó por un cambio, venciendo así al miedo impuesto por los grandes medios concentrados.

El Caribe y pacífico colombiano

Como dos corrientes de cambio irreversible, prácticamente toda la costa caribe - de la que Petro es originario - y la del Pacífico - de donde proviene Francia - votó por el Pacto Histórico en lo que resulta un ejercicio democrático de justicia histórica por parte de dos de las regiones más segregadas de toda Colombia.

Francia, cuyo lema es ‘Soy porque somos’, dice que no está para que la muestren como el rostro negro, o como mujer, y aclara que la fórmula para la campaña “no fue solo feminismo, sino interseccionalidad de raza y género”. Ella obtuvo más de 700.000 votos en las primarias de su partido, superando a políticos con más experiencia, dado que su trayectoria no ha sido dentro de los círculos de poder tradicionales sino en los territorios con su lucha contra la minería, con su defensa por los ríos, por la vida. Ella proviene del Pacífico colombiano, en el departamento más castigado por la violencia, asolado por la pobreza, usado como narcocorredor, explotado como maná de la minería ilegal. Una cuna de miseria donde el Estado es un desaparecido más que sumar a los miles de hijos que buscan en las veredas miles de madres.

La voz y praxis ambiental de Francia Márquez se complementa con la teoría y agenda política que Gustavo Petro buscó instalar desde su gestión al frente de la alcaldía de Bogotá y sus orígenes caribeños. Petro, quien de joven fundó un centro de estudiantes llamado ‘García Márquez’ en su colegio de Zipaquirá, anunció en su discurso de victoria que “América Latina debe proponer un camino nuevo que se cimiente en la diversidad y se aleje de ser simples extractores de materias primas como el petróleo o el carbón, y basar nuestra economía en el conocimiento”.

Para el ahora presidente electo de Colombia el cambio climático se trata de “supervivencia humana, y de una crítica al capitalismo y a la acumulación de capital en todas sus formas”, por lo que él insiste en que su gestión de la Bogotá Humana consistió en la “construcción de una nueva narrativa de la ciudad, alejada de la visión clásica tradicional de la izquierda, para pasar de la ciudadanía en singular a un movimiento eminentemente popular”.

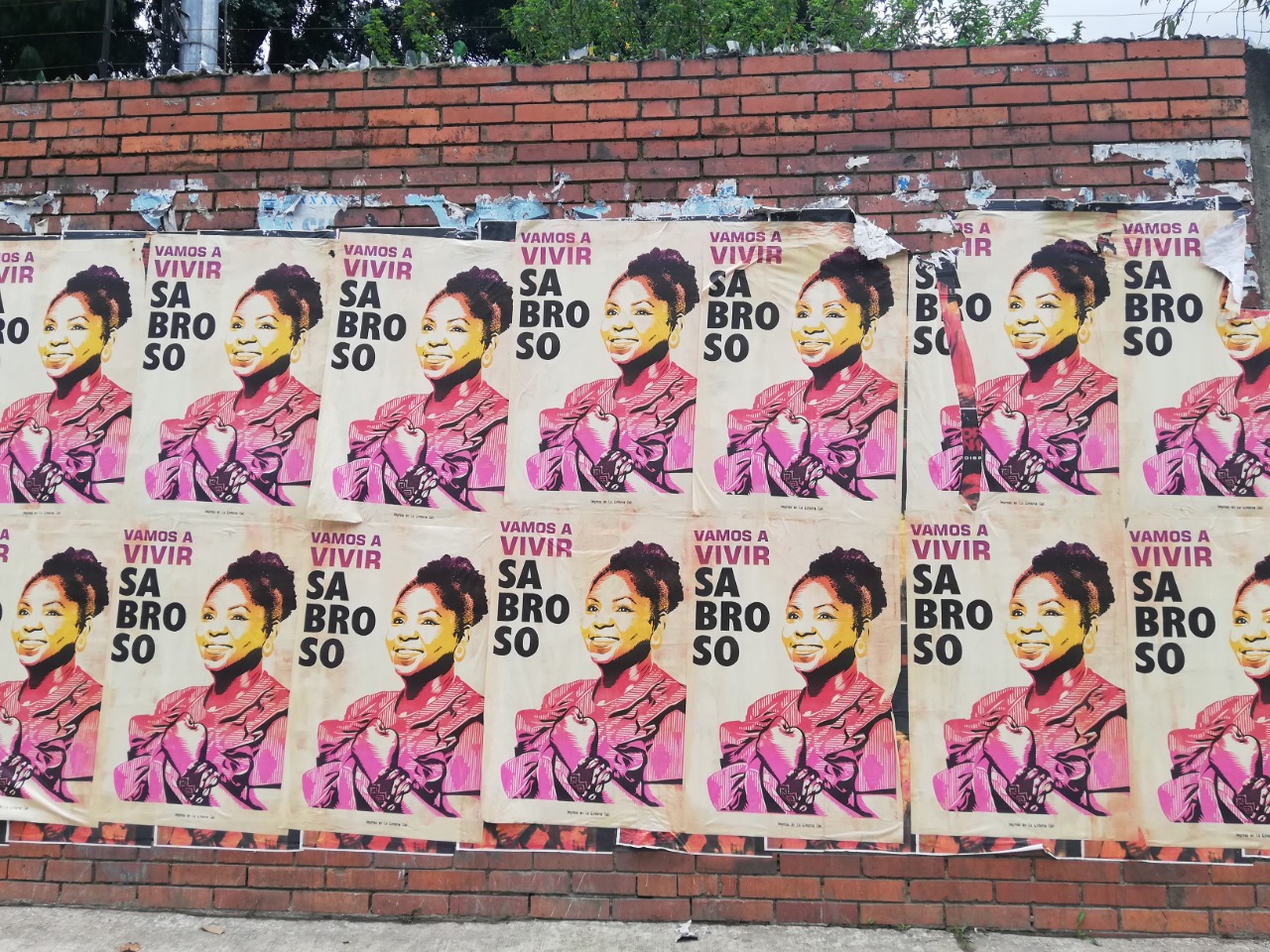

Afiches callejeros a favor de Francia Márquez en la capital colombiana. Foto: Julián Reingold.

Un nuevo pacto verde

Analistas de la ecología política detectan que en Colombia algo nuevo se viene forjando, al calor de grandes movilizaciones sociales: Petro y Francia no sólo tienen ‘conciencia ambiental’, son también decididos militantes con una trayectoria ambientalista y de defensa de los territorios.” Ese desafío al “neodesarrollismo” de la región es incómodo para buena parte de la izquierda tradicional, y tal como el mantra de la canción en la introducción, lo que ahora llegan para “repartir por todo el continente, como una historia nueva, ahora todo es diferente”.

Justamente es por eso que el ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica señala que “Petro se inscribe dentro de nuevas tradiciones de la izquierda, como en Chile, se hace cargo de la nueva agenda de los últimos 30 años - un manejo sustentable de los recursos naturales - porque lo que no cambia, no existe”.

En su primera entrevista como presidente electo, Petro explica que el petróleo colombiano es como palanca de control de la transición: hay que saber en qué momento importar o exportar petróleo - ya que el dilema de la escasez de divisas no es solo colombiano - y que “el mundo debería pagar un fondo de compensación porque Colombia y Venezuela dejasen en el suelo su petróleo y carbón. Ese ‘deber ser’ por parte del mundo desarrollado - EE.UU., China y Europa - salvaría a la humanidad: los europeos están en una guerra con Rusia por no haber hecho una transición energética rápida. La desvalorización de los activos petroleros es una tendencia en ascenso, ya que la reciente caída del precio del barril anuncia una depresión, la cual implica una menor demanda de petróleo”.

La batalla por el futuro de Colombia

Subir hasta Ciudad Bolívar es acercarse a la luz de Bogotá y el esplendor de los colores que destellan las viviendas populares de los refugiados que calaron en esta ciudad. En esta popular localidad del sur de la capital colombiana cerca del 75% de los votantes optó por el Pacto Histórico, con la esperanza de una reparación histórica y reformas urbanas que les garanticen finalmente el ‘derecho a la ciudad’. Allí, apenas pasado un día de la elección, se respira un aire puro y de tranquilidad.

Ciudad Bolívar, con sus teleféricos y barrios de emergencia al pie de la montaña, es un espacio de disidencia ante el poder establecido, y quizás la síntesis geográfica más adecuada para mencionar brevemente los desafíos a los que se enfrenta una Colombia ‘potencia de la vida’ : acceso a la vivienda y a la educación, justicia ambiental, seguridad y soberanía alimentaria, arte y deporte por sobre las drogas y empoderamiento de las mujeres para fortalecer las redes sociales por sobre el clientelismo.

Vista panorámica de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Foto: Julián Reingold.

Contemplando las viviendas populares construidas por los refugiados que llegaron a Ciudad Bolívar me acuerdo de Carrascal y sus ojos brillosos cuando me dijo que “otros países vivieron dictaduras formales y desapariciones en el pasado, pero Colombia ha vivido lo mismo pero durante más años. Resistimos y hoy la juventud está liderando. Hay que defender los derechos que tantos conquistaron pagando con sus vidas. Una ciudadanía verdaderamente despierta, que ejerce sus derechos y que está activa es la única que garantiza que haya un buen vivir y garantías democráticas para todos y todas. Ha sido fundamental la comunidad internacional para todo lo que ha pasado en Colombia, el país donde más líderes sociales y ambientalistas se asesinan en el mundo: nos han perseguido, torturado y amenazado, por eso vivimos llenos de esquemas de seguridad para ejercer nuestra política y derechos. Esto es algo nunca visto en varios países de América Latina, y la única manera de evitar que eso suceda es con la participación activa de todos y de todas. Está en las manos de las generaciones más jóvenes que eso se mantenga así. He llorado desde que me desperté, pero ya he llorado varias veces de emoción, por los que no están”.

Los que ‘no están’ son los que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha avanzado en el esclarecimiento y juzgamiento a través de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran en el periodo 2002-2008, aunque si bien esta práctica genocida se remonta a la década de 1970. Los tristemente conocidos como ‘falsos positivos’ son apenas un recorte histórico dentro de una trayectoria de violencia y terrorismo de estado que no se queda atrás en comparación con otras cifras simbólicas a nivel regional, como los 30.000 muertos y desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina.

Freddy Alpalá, miembro de la ONG Rodeemos el Diálogo resume para Jacobin la importancia del informe final de la Comisión de la Verdad presentado el 28 de junio en Colombia: “las recomendaciones que surgieron del informe final son una suerte de medidas institucionales que el Estado colombiano precisa llevar a cabo en sus distintos niveles de territorialidad para que lleve a cabo políticas que contribuyan a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Se espera que en su gobierno todas estas recomendaciones puedan ser llevadas a cabo desde el Estado nacional, como también a nivel provincial, y a través de actores de la sociedad civil y la cooperación internacional”.

Resuenan las palabras del sabio Pepe Mujica, quien ve como insostenible la acumulación de los fracasos de los acuerdos de paz, y la necesidad de una reforma agraria en un país cuyos recursos naturales son vastísimos, y que sin embargo tiene a 20 millones de personas que no se podrán jubilar: “Colombia tiene gigantescos recursos, pero lo que más precisa es paz. Si logra que el país comience a andar por la senda de la paz, y convierta a los enemigos en adversarios, habrá triunfado”, sentencia el también ex guerrillero y presidente uruguayo.

Tal como rezaba una de las banderas presentes entre la multitud del Movistar Arena: “El pueblo es superior a sus dirigentes”, por lo que quedará en manos de los y las colombianas mantenerse atentos a lo que está por venir.

* Sociólogo y periodista argentino

(Versión adaptada en español del texto publicado originalmente en inglés en Jacobin)