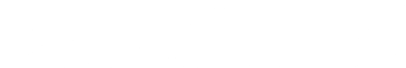

Años atrás, ante la falta de un ejemplo para explicar las características de la ciencia ficción a niños de diez años, Jéssica Rodríguez decidió escribir una escena pertinente. Es media noche y Antonio, entre sueños, ve en su celular un mensaje en el que su amigo Leonardo le asegura que ha logrado resolver el proyecto científico de su tío Ascanio: desaparecer a Frodo, su gato, pero también hacer que reaparezca. A partir de ahí Carlos Garayar, luego, empezó a desarrollar una historia juvenil que ahonda en la fantasía y el drama que pueden desprenderse de una obsesión familiar por la física, la tecnología y la ciencia. La Zona Invisible (SM), como finalmente se tituló la historia destinada a niños mayores de doce años, ha obtenido el premio de literatura infantil El Barco de Vapor 2015 y acaba de ser publicada con ilustraciones de la diseñadora Eunice Espinoza.

Ya en 2014, ambos -profesores de literatura y esposos- habían publicado conjuntamente Memorias del aire, el agua y el fuego: mitos y leyenda del Perú. A pesar que en ese entonces trabajaron con la premura de las fechas de publicación, descubrieron la fluidez de su complementariedad. “La literatura infantil es diferente de la literatura para adultos porque requiere más cálculo ya que uno se dirige a un público segmentado. En la de adulto uno trabaja en solitario, viviendo incluso lo que le dictan los propios personajes, y la intervención de otra persona podría ser contraproducente”, explica Garayar. “Acá, por el contrario, hay una especie de validación de lo que uno está haciendo para ese público: ¿esta referencia es muy oculta? ¿tal palabra es adecuada?”.

“Como es una novela que mezcla muchos géneros permitió que la colaboración sea más o menos natural. Al haber elementos de ciencia ficción hay mucho dato escondido que controlar”, agrega Rodríguez. “Uno le funcionaba al otro como el documento de apoyo que haces cuando escribes solo”.

- ¿Cuán vinculada está la literatura infantil que consumieron ustedes cuando eran niños a la decisión de dedicarse a la literatura?

CG: Más que la que consumimos, fue la que produjimos. Todo padre en algún momento tiene que contar cuentos y cuando tiene un público exigente que quiere más y más tiene que inventar. En la casi una hora que duraba la idea y vuelta al colegio de mis hijos tenía que hablar y hablar. En el libro, por ejemplo, se mencionan unos monos que son un guiño a una saga familiar nuestra: la historia del mono Cecilio.

JR: Contarle historias a los hijos te forma otra conciencia narrativa. Cuando creamos personajes para ellos a veces uno se cansa y los quiere matar y los chicos no te dejan porque ya los haz hecho importantes. Eso nos ayudó, creo.

CG: Nos propusimos hacer una novela donde los hechos no sean lo único interesante, sino profundizar en los personajes, darles una densidad que les permita ser un símbolo de algo. A veces de un modo sencillo, como ponerle Leonaro al personaje central, pero también hacerles cuestionarse sobre algunos aspectos de la existencia. Todo niño habla de la muerte, por ejemplo. Por eso esta novela trata esos asuntos, pero sin caer en las moralejas. El objetivo era hacer una novela para jóvenes que sea una especie de espejo de lo que son las grandes novelas para adultos.

- Hay toda una primera parte relacionada a lo fantástico y luego torna hacia un drama basado en hacerle frente a la muerte. Recuerda a las escenas en que Pixar se olvidaba que hace películas para niños. ¿Cómo se manejan esos límites en una historia dirigida a los niños?

JR: Citas un estilo de películas que apuesta por hablar tanto a los hijos como a los padres. Nosotros no hemos buscado eso, pero sí dejarnos llevar por lo que la trama pedía. Al desarrollar los personajes había que motivarlos y al hacer que empalme la historia de Leonardo con la historia de su tío, surgió la necesidad natural de complejizar la visión de estos muchachos. No hemos renunciado a algunas inquietudes que los personajes nos demandaban.

CG: Suele decirse que lo que da relieve a una figura es justamente la sombra. Eso mismo vale para los personajes literarios. La cuestión es graduar la sombra y en la literatura para jóvenes igual tiene que haber un grado de incertidumbre. No se le puede poner las cosas totalmente claras. Por ejemplo, eso pasa con el amigo del tío Ascanio. Él podría ser la persona desinteresada que examina los apuntes y ayuda a los chicos, pero ese científico también tiene un lado oscuro porque se da cuenta que en los apuntes que le lleva Leonardo hay algo prometedor y quiere sacarle provecho.

foto: adrián portugal / lamula.pe

- ¿Por qué eligieron el fenómeno de la desaparición como un eje central, habiendo tantos poderes o fenómenos que pueden llamar la atención?

CG: No fue algo pensado. Claro, antes dije que en la literatura infantil todo es más calculado, pero no todo es cálculo. Sobre todo si uno parte de los personajes, estos van armando su propio mundo. Leonardo no es un niño ingenuo, es un jóven que tiene un cierto grado de madurez y se da cuenta de ciertas cosas. Lo que hicimos fue complejizar a Leonardo, por eso sufre un drama, como un mártir de la ciencia. No le interesa mucho su propia salvación ni sacar provecho inmediato de su invento. Por el contrario, este le afecta pero igual no cede en sus ideales.

JR: Como trama creo que tiene que ver con que nosotros somos más consumidores de cine de ciencia ficción que de literatura de ciencia ficción. Creo que teníamos que comenzar en alto.

- En esa parte fantástica hay una especie de metáfora de lo que es el internet: esa forma de comunicarse con alguien que no se sabe a ciencia cierta dónde está, ni cómo es ni nada. ¿Hablamos de una historia fantástica o realista?

JR: Lo interesante de la ciencia ficción es que lo límites no están claros. La manera de comunicarse de Leonardo está presentada como una transformación virtual. Esa ambigüedad es el juego que nos gustó. No es del todo consciente, pero algo de eso hay.

CG: Por otro lado, en el mundo de los adultos hay una preocupación por la naturaleza de la realidad que es típica de los periodos de crisis en la historia. En el barroco, por ejemplo, se da esa misma preocupación, pero en este caso esa preocupación ya ha sido tematizada como en Matrix. Esas preocupaciones de hecho están en el fondo de este libro y deben haber salido de modo incosciente.

- Hoy en día usualmente se les dice a los niños que lean para que dejan el celular o la computadora. Pero en la historia los celulares y las computadores cumplen una función central. ¿Hay una intención de resarcir esa oposición?

CG: No necesariamente. Aunque nosotros no pertenecemos a la generación que está obsesionada con la tecnología, nunca nos ha parecido que exista una oposición entre lo humanístico y lo tecnológico. Es más, pienso que un muchacho puede perfectamente considerar ambos aspectos. No le tengo mucho miedo a ese tipo de injerencia.

JR: Yo tengo una fascinación por hipervincular. Cuando leo y mencionan algún personaje voy a buscar más información. Me encanta por eso la posibilidad que tiene la tecnología para poder ir más allá en la medida en que uno quiera explorar.

CG: Nosotros somos profesores de lengua y literatura y tratamos siempre de poner al servicio de los estudiantes estos recursos, especialmente internet. Incluso ante cualquier emergencia, antes que contestar yo, prefiero que conteste internet para hacerles notar que ellos tienen ahí toda la información. Yo sé que los jóvenes no aprovechan totalmente eso porque se sorprenden de las cosas que puedo encontrar. Al fin y al cabo todos los profesores partimos de que los textos son un conjunto de vínculos. Cada palabra es una entrada a un mundo más profundo.

foto: adrián portugal / lamula.pe

- ¿Cuáles son los retos que representa para alguien de la era pre digital escribir para un niño netamente digital?

CG: Si yo quiero describir un bosque no lo puedo hacer con demasiado detalles, tengo que dar una idea de un bosque. Esa fue la misma perspectiva que asumimos a la hora de hablar de las máquinas. No podíamos entrar en detalles porque, o nos desviabamoss o cometíamos errores. Lo que quisimos fue dar una atmósfera. Es la idea de que pueda haber un aparato de que descomponga al objeto en átomos y luego estos se puedan volver a armar, pero también están las preguntas del personaje sobre qué se ve del otro lado, pero Leonardo responde que nada. Es una manera de eludir problemas científicos y técnicos.

JR: Vimos como un reto hablar de cosas científicas y nos interesó mucho la capacidad de sugerir un ambiente científico que sea verosímil. Para nosotros la ciencia no es solo el uso de artefactos, sino una búsqueda de verdades que siempre ha estado en el hombre y que lleva a relativizar todo. Hablamos de las máquinas pero también estamos hablando de la soledad del hombre. No está explícito pero estos chicos no dicen que ahí vieron a Dios sino que estaban solos en la zona oscura. Creo que pudimos trabajar algunos elementos relacionados con la existencia que también son parte de la ciencia. Sin proponernoslo tan conscientemente creo que eso es lo que representan Leonardo y Antonio.

- Ese hambre de conocimiento de los personajes también se torna por momentos un poco inverosímil. Hay una parte en la que deciden hacer un grupo de estudio y, realmente, un niño de 14, 15 o 16 años, como los personajes, no son tanto los deberes lo que interesan, sino justamente lo prohibido. ¿La literatura infantil tiene que ser per sé políticamente correcta?

JR: No creo que la novela sea políticamente correcta por muchas otras razones, sobre todo por el lado existencial. Pero se trata de personajes obsesivos, no son chicos promedio y la idea es que sea verosímil en función de ellos. Tiene que ver un poco también con la neurosis creativa que te pica cuando crees que estás haciendo algo importante. Son personajes fanáticos y con mucho carácter afectivo porque también se trata de continuar el sueño truncado del tío y eso creo que sí es más de adolescente.

CG: La verosimilitud interna creo que sí se ha logrado porque Leonardo es especial debido a que, de algún modo, el tío es el que hace de la figura paterna. Eso le da una personalidad especial y un liderazgo en su grupo.

- ¿Y en el caso del lenguaje? La historia está centrada en Lima, pero no hay jergas o lisuras. ¿Cómo se maneja eso?

CG: Eso sí lo hicimos a propósito porque aunque hay menciones a Lima, estas no son tan precisas como para que un lector de otras latitudes sepa qué significa un lugar. Son espacios deslocalizados de tal manera que puedan ser leídos por cualquiera. Lo mismo pasa con el idioma, buscamos un castellano general. Eso también pasa en la literatura para mayores. El énfasis no está en el vocabulario sino en la personalidad de cada uno. Y esa personalidad se puede dar en cualquier país.

foto: adrián portugal / lamula.pe

- ¿Cuánto espacio hay para el debate sobre la literatura infantil en la academia?

- JR: Poco. Primero porque no ha terminado de entrar en el denominado canon de la literatura en general. Hay una producción grande si lo comparamos con años atrás, pero las personas que acceden a este género lo hacen con propósitos didácticos. Eso no ha contribuido a generar un corpus con intenciones artísticas y más libres. No hay facultades, por ejemplo, de educación que tengan un seminario de literatura infantil o juvenil. Falta mucho debate para saber qué puede conformar una tradición de literatura infantil en el país. Muchas veces se tienen que incorporar autores que no escribieron explicitamente para los jóvenes, como Vallejo, Valdelomar, Diez Canseco, Reynoso. Pero no es una discusión sistemática.

- ¿Por qué sucede eso justamente con un género que muchas veces es la entrada a la lectura?

- JR: tiene que ver con la visión de los adultos que no aprecian las posibilidades que tiene un género como este y de no apreciar a unos lectores que, si crecen con libros que le ofrezcan un horizonte cada más amplio, van a ser mejores lectores de adultos.

- ¿Cuánto y cómo ha cambiado o evolucionado la literatura infantil que ustedes consumieron en su momento y la que se produce hoy?

CG: Hace cuarenta años no había nada, por lo menos acá en el Perú. Algunos se adaptan como Vallejo o Eguren. Paco Yunque, por ejemplo, no está escrito para niños pero encaja en el género.

JR: Paco Yunque se escribe en 1931 por encargo de una revista española y al editor le parece que es un cuento muy triste para tener una temática infantil y Vallejo tuvo que guardar su cuento hasta 1951. Nuestra tradición de literatura infantil es muy jóven y siempre ha tenido el amparo pedagógico y no ha apostado tanto por mostrar de una perspectiva particular una temática sugerente para los chicos. Aunque sí hay una ganancia en que ahora hay un mayor valor del libro como objeto, que permite hacer libros amables y retadores. También se están explorando temáticas cada vez más transgresoras por la inclusión de diferentes profesionales como historiadores, narradores orales o artistas.

- De lo que pasó con Paco Yunque a las apuestas más transgresoras. ¿Se está dejando de subestimar a los niños?

- JR: Sí. El niño con personalidad propia aparece con la transformación de la sociedad. Cuando el niño comienza a poder trabajar y aportar dinero se transforma en alguien a quien la sociedad empieza a tomar en cuenta. El que los niños hoy decidan hasta qué celular quieren también los visibiliza de alguna manera. Pero los niños cada vez son más claros en la expresión de sus gustos y ya son referentes para tomar en cuenta a la hora de hacer un libro, ya sea para bien o para mal. La visión de la infancia es una visión relativamente moderna.