Por Raúl Lescano y Juan Carlos Fangacio

En el discurso en apariencia errático de Fabián Casas (Buenos Aires, 1965) se esconde en realidad un orden muy propio y particular: mientras habla, puede saltar de la filosofía de Spinoza y la literatura de Tolstoi a las referencias populares, a Nirvana, al San Lorenzo de Almagro –club del cual es hincha–. Ese camino a salto de mata es el que también ha seguido su producción literaria: nueve libros de poesía, tres de ensayos, una colección de relatos, dos novelas, un cuento para niños, un guión para cine (sin contar sus textos periodísticos y algunas obras teatrales que no se atreve a publicar). Y también el que le hace hablar a una velocidad en la que muchas veces comienza una oración antes de terminar la otra. Al mismo Casas se le hace difícil que sus palabras vayan al ritmo de sus ideas.

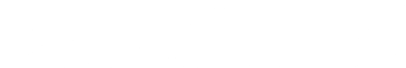

'Titanes del coco' (Emecé, 2015) es la novela que vino a presentar en la Feria del Libro Ricardo Palma, una obra que parte desde el interior de una redacción periodística –en la tradición de 'Conversación en La Catedral' o 'Tinta roja'–, pero que pronto se deshace de todo corsé de género para dispararse hacia una multiplicidad de historias y atmósferas: una familia de peruanos en Argentina, una secta demoníaca, un viaje al espacio, y así. Aunque inclasificable y destinada al fracaso, como señalaba antes de su publicación, 'Titanes del coco' le ha valido a Casas una gran acogida crítica y de público.

- ¿Cómo caes en la cuenta de que en tu experiencia como periodista hay una historia para contar?

- Siempre termino trabajando con las cosas que me han ido pasando. Con el periodismo me ocurrió lo mismo. Hay novelas de periodistas que comienzan y terminan en una redacción, en las que, aunque la vida se cruce, son una novela sobre el periodismo, como si esto fuera un género. Pero yo soy muy enemigo de los géneros, me parecen muy improductivos. Me gustan mucho los cruces como los que se dan en el bar de la Guerra de las Galaxias, donde está la mujer con cabeza de pescado, con tres tetas. Esos lugares me parecen muy productivos para aprender porque te trafican imágenes, ideas y relatos de todos. No me estoy inventando nada, eso lo dice Walter Benjamin. Sabía que tenía algo para narrar relacionado con el periodismo y la enfermedad del periodismo.

- ¿Cuál es la enfermedad del periodismo?

- Esa máquina que no para nunca, esa especie de maquinola que te hace pensar si estaré en un grupo o en el otro, si me ascenderán o no. Y también eso de ir a las fiestas, a las comidas, y seguir hablando del diario. Es como una especie de obsesión, todo el tiempo. Me di cuenta de que iba a escribir algo de esta manera, pero que no iba a ser una novela de periodistas. Tenía tres carpetas en la computadora que iban creciendo y no sabía qué iba a utilizar. De hecho, la parte de los peruanos se la entregué a mi editor diciéndole que estaba terminada y luego se la saqué. Me pareció que era lo mismo de siempre.

- Mencionas en la novela a Héctor Chumpitaz, a Javier Heraud, a José Watanabe. ¿Cómo fue esa aproximación al mundo peruano?

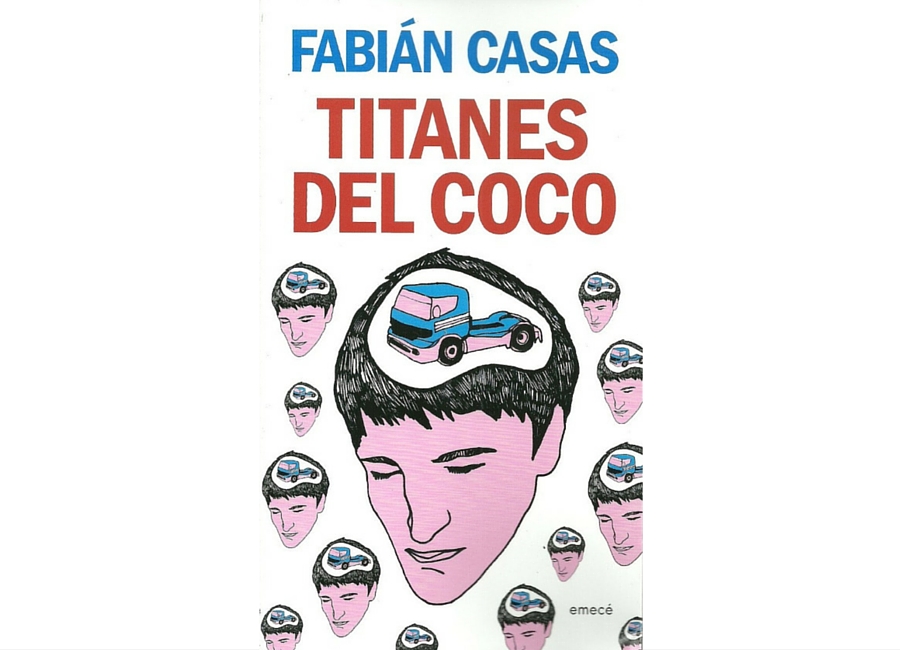

Tenía un compañero de la primaria que le decíamos Chumpitaz después del Mundial del 78. Le pusimos así porque era peruano y era una persona muy 'lateral', ¿sabes? Era un tipo que tenía miedo, aquel que hoy diríamos que sufre de bullying. A mí me gusta escribir sobre ese tipo de gente, esas personas a las que no recuerdas del todo porque no tienen la potencia del héroe; y que, sin embargo, son vidas. En un momento, por ejemplo, también Heraud era un personaje íntegro en la novela, pero eso lo saqué todo. Sucede que a la editorial llegó un informe extraordinario que desaconsejaba la publicación. Lo que escribió esa persona era notable, pero todo lo que a él le parecía negativo, a mí me parecía productivo. Él me decía que por qué no había utilizado la fórmula de mi libro de cuentos Los lemmings, que había funcionado tan bien; por qué un personaje terminaba en Marte si yo me dedicaba al realismo. Pero a mí me gusta trabajar en contra de mi habilidad.

foto: adrián portugal / lamula.pe

- ¿Cómo lidias con ese pedido de los lectores que piden lo que ya conocen de ti? Ya antes de publicar la novela habías dicho que nadie la entendería.

- Yo empecé escribiendo poesía y durante veinte años publicaba libritos de poemas cada seis o siete años. Lo que sentí es que con la poesía no te da bola nadie. Eso es como súper sanador porque ya forma parte de tu personalidad, el no tener en cuenta al lector. Si hubiera tenido público inmediatamente, creo que habría sido improductivo para mí. En términos reales piensas que el lector no va surgir en el tiempo que te toque vivir y eso es muy liberador. Cuando doy clases me cuesta mucho que mis alumnos se convenzan de que eso es muy productivo.

- En la cronología de tus publicaciones se ve que cada tantos años publicas poesía y ensayos, pero los rangos de tiempo más grandes son los de tus libros de ficción. Además sueles decir que siempre escribes de lo mismo, a pesar de tantear distintos géneros. ¿Por qué?

- Es una cosa formal. Por ejemplo, yo he escrito sobre la vida de mi primo y de allí hice un poema, un cuento y un ensayo. Es darle mil vueltas a un juguete para encontrarle otras formas. Pero siempre escribo sobre lo mismo. Siempre escribí narrativa, pero nunca publiqué nada de eso. Después me di cuenta de que mis poemas son como pequeños bloques narrativos también. Y como siempre me interesó trabajar formas que no dominara... Me gustaría escribir teatro, por ejemplo. Tengo seis obras escritas, pero son muy malas. Igual lo intenté. Y no sé si en algún momento lo voy a poder hacer. No tengo apuro por publicar.

- ¿Cómo te diste cuenta de que estancarte en determinados géneros no era lo tuyo? Tú estudiaste filosofía, que es una rama estricta en cuanto métodos de escritura.

- Lo asocio a mi familia, a la que venían personas de todo tipo. A mí me gusta mucho eso, como en las fábulas de Jesús, que siempre se juntaba con gente muy mezclada. Creo que me di cuenta cuando me estancaba, pues mi estado de ánimo empezaba a funcionar mal. Por eso hago karate, por ejemplo. Cuando lo dejo de hacer, empiezo a funcionar mal. Tengo en la cabeza ese tipo de locutor que te habla desde que te levantas y te dice que tienes que hacer esto y lo otro, ser mejor, que tienes que tener cuidado con lo otro. Eso te pone paranoico. Y si no demueles a ese locutor, te conviertes en un esclavo.

- En 'Titanes del Coco' los personajes parecen ser más importantes que las historias, porque son sus rasgos personales los que marcan la novela.

No lo había pensado, pero sí, a veces el rasgo de un personaje construye la historia. Por ejemplo, El Sereno es el único que está construido con rasgos de un montón de gente que yo conocí. A él lo internan en un lugar porque tiene depresión y es fanático de Kiss y eso me pasó con mi hermano más chiquito y fue un gran dolor. Usé esa parte vital con El Sereno y no sé por qué yo pensaba que terminaba en un lugar desértico y alejado. Eso impulsó a que terminara en Marte. Hasta el día de hoy siento que tengo a El Sereno en Marte y pienso en qué estará haciendo, al punto de que se me ocurre que podría escribir algo sobre El Sereno en Marte.

- Sobre el inicio de tu escritura, has contado la anécdota de que estabas a punto de reprobar un año escolar y tuviste que decir que sabías escribir para entregar algo que te salvara. Y la historia que escribiste al final te salvó. ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia?

- Sí, escribí una historia que es una que sucede después en Los lemmings. Sentía que me encantaba eso. Me fue difícil. Pasaba de ser un lector intenso a tratar de escribir. Creo que, como hago siempre ahora, utilicé libros que estaba leyendo: la colección de Robin Hood, El Principito. El profesor me devolvió la historia anillada como un libro y fue hermoso. Aparte a mí me gustaba mucho una chica y si yo repetía sería una oprobio terrible.

- ¿Cómo llegaste a estar en el riesgo de repetir siendo ahora un escritor con tantas referencias académicas?

- Me aburría mucho en el colegio. Yo me había criado con chicos más grandes, que eran mis compañeros del barrio, donde tenía una vida muy intensa. Llegaba del colegio al mediodía, almorzaba con mis padres y me iba a la calle hasta las ocho de la noche. Si hicieras eso ahora, serías como un chico de la calle. En esa época no era así: estabas con tus amigos, explorabas todos los barrios, cogías una bicicleta, e ibas y volvías. Mis amigos del barrio eran más grandes que yo, en cambio los del colegio me aburrían profundamente.

- ¿Entonces cómo terminas estudiando algo tan académico como la filosofía?

- Porque mi primo, del que he escrito, era de Bellas Artes. Su casa era demencial, había cosas psicodélicas en las puertas, fotos de Ernesto Guevara, de los Beatles, tenía revistas de Batman, del Corto Maltés, El anticristo de Nietzsche, que leí a los doce años. Cuando mi mamá me vio leyendo eso casi bota a mi primo de la casa. Los cuartos de los primos y los hermanos mayores son lugares de peligro. Pero como dice Heidegger, ahí donde está el peligro, está la salvación. Mi primo me llevaba a las facultades tomadas, también recorrían las villas para hacer trabajo social. Me rompía la cabeza cada vez que salía con él. Yo sabía que era peligroso estar con él, pero por eso tenemos un vínculo muy fuerte hasta ahora. A mí me inspira mucho la gente que no tiene deseo de trascendencia social, que tiene un vida privada y que pone su vida al servicio de los demás. Él es así.

- Sin embargo, a veces es inevitable cargar con ciertos epítetos. De ti se dice que garantizas una nueva generación de la literatura. ¿Cómo lo tomas?

Sería un peso si trabajara para eso. Pero yo tengo una vida privada muy intensa: tengo hijos, tengo a mi papá del que me ocupo diariamente, tengo una familia a la que mantener. No puedo estar pensando en esas cosas. A mí me agrada que me digan que soy un buen escritor, pero no concentro mi energía en eso porque puedes terminar siendo un esclavo y Spinoza dice que un esclavo es alguien que siempre tiene que dar cuenta de un poder. Un rey de verdad no tiene que afirmar nada porque está liberado de eso.

foto: lamula.pe / adrián portugal

- Nuevamente tus referencias filosóficas. ¿Qué crees que le aporta a un escritor de ficción la filosofía?

- Leo filosofía porque me gusta dar cuenta de por qué estoy acá, por qué es tan fugaz y tan demencial todo. Lo hago simplemente para encontrar una manera de vivir, no para escribir mis libros. Yo les hago mucho hincapié a mis alumnos de que si lo que aprendes para escribir no te sirve para vivir, pues no te sirve de nada. La técnica y la metafísica no pueden estar escindidas. La filosofía te da ciertos materiales para que puedas vivir y la literatura va mezclada con eso. Había un momento en donde la literatura, la filosofía y lo demás no estaban compartimentadas. Eso es más un producto del capitalismo que te tiene que ordenar las cosas y te obliga a definirte. Antes todo fluía junto, y creo que hay de tratar de recuperar ese espíritu en nuestro trabajo.

- Y en tu caso, las influencias pueden venir de la filosofía como del fútbol.

- Sí, de cualquier cosa. Eso también les digo a mis alumnos: si se piensan solo dentro de la literatura, no pueden escribir. Son cosas que te agobian. Pero si logras una especie de alquimia donde puedes ser una cosa e inmediatamente ser otra, te hace mucho más productivo. Eso es necesario para hacerle trampa a la Matrix, porque ahí vas a empezar a producir algo más inquietante. Por ejemplo, si leo a Flaubert y sus métodos literarios que apuestan por una música en la que los personajes no sean tan importantes, eso me lleva a pensar en Bielsa. Porque a él le cuestan mucho los jugadores reales. Por eso él es como Flaubert, él quiere pura música, quiere que el jugador sea algo del sistema. Pero eso lo pienso leyendo a Flaubert.

- Has escrito cinco libros de ficción, nueve libros de poemas, tres de ensayos y dices que escribes poco.

- Porque se fueron publicando de a poco. Tengo cincuenta años, no escribí mucho. César Aira tienen cien novelas y hay autores que tienen veinte o treinta. Vargas Llosa, por ejemplo, está publicando una más. Hay autores que se suicidaron a los 21, como Andrés Caicedo, y tenía ya 10 libros. Yo todavía no me he suicidado.