El jueves pasado sucedió algo que aún no termino de creer: me escribieron dos amigos melómanos a contarme que habían oído, cada uno por su lado, a grupos de adolescentes conversar en la calle emocionados sobre la llegada a Lima del compositor polaco Krzysztof Penderecki. De más está decir que la música clásica contemporánea —por no decir la música clásica tout court— no es precisamente un tema que suela motivar entre nuestros jóvenes esta clase de expectativa, más parecida a la atmósfera que se siente en la capital en vísperas de un encuentro deportivo, pero lo cierto es que nada en la llegada de esta figura icónica de la música del siglo XX a nuestro país se corresponde, en definitiva, con la tediosa normalidad. Y es que, a pesar de que resulta innegable que la oferta cultural limeña, especialmente en materia musical, ha dado un enorme salto hacia adelante en los últimos tiempos (que podemos verificar con la visita, solo este año, de intérpretes de la talla de Daniel Hope, el Cuarteto Emerson, Maxim Vengerov, y muy pronto Yuri Bashmet y Philippe Jaroussky), no venía a Lima un compositor de primer orden, de aquellos que con cada ruptura estilística logran reescribir la historia de la música, desde que Stravinsky pisara nuestras tierras en 1961.

Unos días antes había tenido la oportunidad de conversar con el compositor durante una rueda de prensa organizada por el Gran Teatro Nacional. “Empecé como un joven compositor rebelde que quería destruir todo lo que había venido antes de mí. Quería escribir algo nuevo y lo hice: obras como Treno a las Víctimas de Hiroshima, por darte solo un ejemplo. Y empujé la música hacia adelante”, me dijo Penderecki de entrada. El veterano creador, hoy octogenario, parece no tener la menor intención de esconder el orgullo que siente por los innumerables logros que ha cosechado a lo largo de su carrera. Nacido en la pequeña ciudad de Dębica en 1933, este hombre de mirada sombría y rostro imperturbable forma parte de la generación de compositores que irrumpió en la escena musical europea en la década de los cincuenta, luego de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial, con el ánimo de hacer estallar todas las convenciones de esa vieja cultura ilustrada cuyas apariencias relucientes contrastaban, no exentas de macabra ironía, con la devastación de un continente que había sido llevado al borde del abismo por segunda vez en poco más de 20 años. “El arte se volvió muy importante después de la guerra: la literatura, las artes visuales, la música. Recuerdo que las salas de conciertos estaban siempre llenas y yo sentía que mi música florecía. La gente quería empezar una nueva vida, una vida mejor.” Ese era, presumiblemente, el sentido de la vanguardia: la creación de un nuevo comienzo ante el colapso de todas las certezas. Así lo entendieron, en todo caso, figuras como Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono o Luciano Berio, quienes lograrían remplazar en pocos años el amable paradigma neoclásico de Stravinsky, Hindemith y compañía por un poderoso orden serial que se transformaría a la postre, hacia fines de los cincuenta, en una nueva ortodoxia musical.

foto: ministerio de cultura

La obra de Penderecki representa en este contexto, al igual que la del compositor griego Iannis Xenakis y el húngaro Gÿorgy Ligeti, una alternativa refrescante frente a los designios cada vez más abstractos y acartonados de la vanguardia. “Y esa es realmente la razón por la que yo gané”, comenta campante el maestro polaco. “Mi música empezó a ser tocada mientras que la otra música, la de Stockhausen, Boulez, Nono —personas que yo conocía muy bien—, casi ha desaparecido.” Mientras que en 1960 Boulez se encontraba escribiendo Pli selon Pli, la bella y problemática obra basada en poemas de Mallarmé cuyo destino sería el de ser revisada una y otra vez, atravesada como lo estaba de numerosas aporías formales, hasta encontrar su versión definitiva treinta años más tarde, Penderecki publicaba a los 27 años el Treno a las Víctimas de Hiroshima para 52 instrumentos de cuerda, sin duda el ejemplo paradigmático —así como el más famoso, en parte gracias a su inclusión en las bandas sonoras de películas como The Shining de Stanley Kubrick y Children of Men de Alfonso Cuarón— de la estética radical que le valió a su autor, de la noche a la mañana, un lugar prominente entre los creadores de su tiempo.

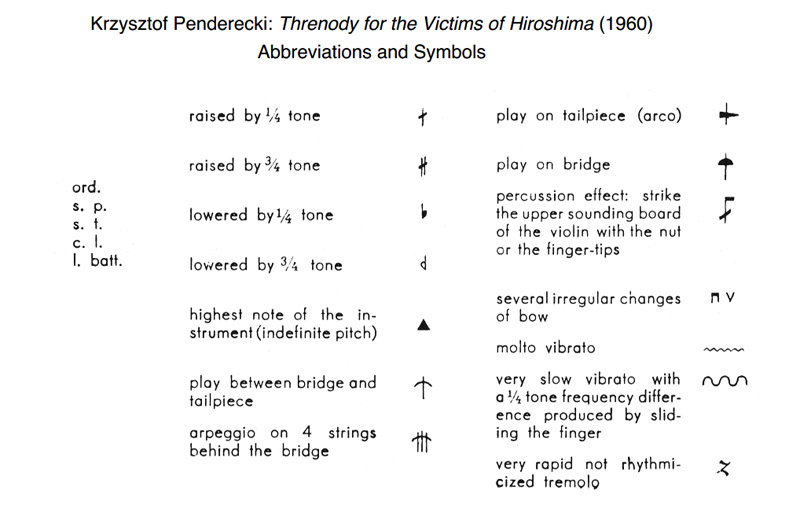

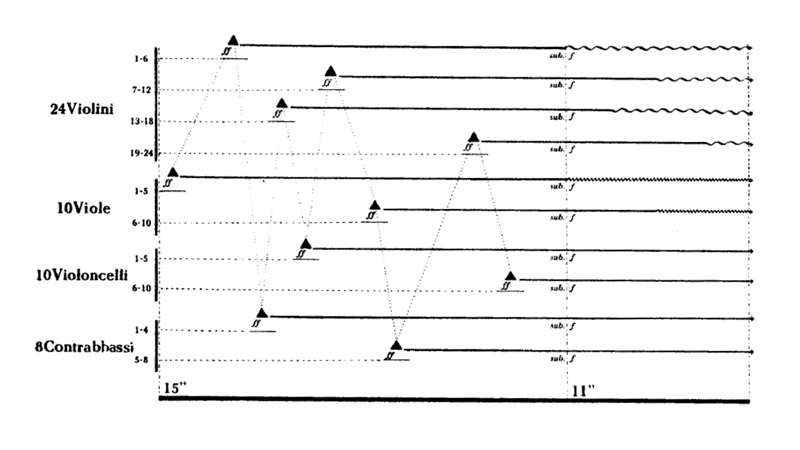

El Treno presenta, en primer lugar, un claro quiebre con la obsesión constructivista que se encuentra en el corazón del pensamiento serial: desplaza de manera sorprendente el énfasis compositivo desde “adentro”, es decir, desde los mecanismos que rigen la organización de los tonos, hacia “afuera”, a saber, hacia la propia textura del sonido. En efecto, más que las notas individuales, son las cualidades de la textura del conjunto y sus transformaciones consecutivas —que se corresponden con la sensación de que el sonido se vuelve, por ejemplo, más o menos “rugoso”, o cambia de “peso”— lo que adquiere el protagonismo en esta obra, haciendo de ella un ejemplo clásico de lo que luego se daría a conocer como composición de masas sonoras. En segundo lugar, la obra presenta un despliegue nunca antes visto de técnicas instrumentales no convencionales (también conocidas como técnicas extendidas), algunas de ellas inventadas por el propio compositor: desde exquisiteces relativamente tradicionales como el sul tasto, el sul ponticello y el col legno hasta el uso de cuartos de tono, pasando por indicaciones bastante más idiosincráticas como “golpear la parte superior de la caja de resonancia del violín”, o “arpegiar las cuerdas detrás del puente”.

En tercer lugar, la obra sorprende también por el uso de una notación gráfica original que, entre otras características novedosas, abandona el uso del compás en favor de una organización temporal por segundos, como si se tratara de una pieza electrónica.

Esta serie de innovaciones hacen del Treno un reto significativo para cualquier conjunto de ejecutantes, y más aún si, como en el caso de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional (que en esta ocasión estuvieron acompañados por numerosos músicos complementarios, algunos de ellos muy jóvenes), jamás han entrado en contacto con semejante aluvión de indicaciones exóticas y conceptos vanguardistas. Esta tensión se sintió sin duda durante la noche del concierto, llevado a cabo el pasado viernes 24 de octubre en el Gran Teatro Nacional ante una sala llena a rabiar. Pero fue una tensión hermosa: por más que los primeros segundos de la obra hayan sonado débiles y que la sensación de angustia de no quedar rezagado ante las exigencias de la partitura haya sido claramente perceptible en el rostro de más de un ejecutante, la radicalidad implacable del Treno se abrió paso en un contexto desbordante entusiasmo en el que, vale la pena recordarlo, nunca antes esta clase de vorágine sonora había sido desplegada. ¿Estaba la orquesta lista? Sí y no. Hubieran sido necesarias, me parece, varias sesiones más de ensayo para llegar a un resultado prolijo. Pero lo cierto es que esta experiencia, con todas sus imperfecciones (que por lo demás en ningún momento arruinaron el espectáculo), representa un punto de inflexión absolutamente saludable en la vida de la orquesta y, no lo olvidemos, también en la del público: francamente, no podría imaginar una verificación más vívida de que existe un continente sonoro terroríficamente expresivo más allá del noble territorio clásico-romántico que, hasta hoy, representa en nuestro país casi la totalidad del repertorio orquestal.

Le pregunto a Penderecki si, más de cincuenta años después de la creación de esta obra, aún le resulta placentera su capacidad de chocar y deleitar a las audiencias alrededor del mundo. “Sí, es algo que disfruto. En realidad estas obras se han vuelto muy populares nuevamente: estamos pasando por una especie de renacimiento de la música de los sesentas. Los jóvenes están volviendo a escuchar mi música temprana, y eso me da mucho gusto.”

foto: ministerio de cultura

Luego de ese inicio memorable y de alto voltaje, el resto del concierto quizá haya desconcertado, por efecto de contraste, a algunos miembros de la audiencia, aunque debo admitir que por mi parte disfruté enormemente de esa suerte de panorama estilístico de la historia de la música en el que se transformó la velada, y que nos llevó de las texturas salvajes del Treno al lenguaje cromático casi bruckneriano del Adagio de la Sinfonía Nro.3 (compuesto en 1995, aunque fue presentado en un arreglo para cuerdas realizado el año pasado por el propio compositor), y luego al Agnus Dei para coro a capella de 1981, cuya escritura es más bien reminiscente de la obra de Palestrina. “Yo no escribo la misma música una y otra vez” me responde el maestro ante mis preguntas insistentes sobre esos abruptos cambios de lenguaje. “He encontrado mi propio estilo, que está basado en mis descubrimientos sobre la música del pasado, pero sin olvidar que la música es una continuación de lo que viene antes. Mi producción ha cambiado porque yo he cambiado: ahora tengo más de ochenta años y ya no quiero destruir nada. Quiero continuar.”

foto: ministerio de cultura

El Agnus Dei, en particular, recibió una interpretación de fuerte impacto emocional por parte del Coro Nacional, que logró la hazaña de hacer que durante el intermedio del concierto se escuchara en los pasillos del GTN a numerosas personas cantando fragmentos de la obra, como si se tratara de un clásico popular que todos hemos oído alguna vez. Y por lo visto, tal vez debería serlo. “La gente ya no cree como en el pasado, y yo no soy un católico ortodoxo, para nada” me dice el compositor, casi a la defensiva. “Es cierto que he sido muy amigo de Juan Pablo II, el papa polaco. Necesito a Dios, pero ahora es algo abstracto. Me siento contento de escribir esta música porque es una corriente muy importante desde los inicios del arte. Además, lo necesito. Escribí tal vez más de 15 oratorios, grandes obras como el Réquiem Polaco. Y creo que la gente necesita un arte así hoy en día.”

El concierto llegó a su fin con una interpretación vigorosa de la bella Sinfonía Nro.4 "Italiana" de Felix Mendelssohn, en la que al fin se pudo apreciar el trabajo de conjunto de todas las familias instrumentales de la orquesta. La versión que nos ofreció la OSN bajo la dirección atenta de Penderecki (cuya técnica idiosincrática abandona el uso de la batuta en favor de la dirección a puño limpio) se caracterizó por tempos rápidos en el primer y el último movimiento, llegando a su apogeo expresivo en el trío del scherzo, probablemente el momento más logrado de la velada en cuanto a calidad interpretativa.

foto: ministerio de cultura

En definitiva, la velada será recordada como una de las presentaciones más intensas de la OSN en tiempos recientes, y constituye un triunfo no solo en términos asistencia y de resonancia cultural a nivel regional (el evento fue incluso cubierto en Chile por el excelente crítico de Radio Beethoven), sino también en la medida en que ha sido una vitrina inmejorable para que el público local entre en contacto —como rara vez sucede— con la música clásica de nuestra época y se abra de esta forma la posibilidad, tan ansiada como esquiva, de que al fin se renueve una escena artística calificada durante demasiado tiempo de elitista y conservadora.

Notas relacionadas en LaMula.pe:

“Estamos recobrando el brillo que alguna vez tuvo la orquesta”

Una vanguardia caleta en la música peruana

Conoce a Thomas Adès, el compositor clásico que ganó un Grammy este año

Contra-Historias Musicales (1): Diez compositoras clásicas de hoy

El auge y la caída de Mamoru Samuragochi, el “Beethoven Japonés”