Libros peruanos, contra viento y marea

Atrapada entre el peso de las transnacionales y la ligereza de la piratería, la industria editorial peruana se enfrenta a muchas desventajas.

La industria editorial en el Perú ha crecido en los últimos años, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia a fines de 2000 cuando las pequeñas editoriales se sumaron a las que lograron sobrevivir las décadas de 1980 y 1990 y a los fondos universitarios. Sin embargo, no deja de ser un sector en el que solo obtienen ganancias las editoriales grandes que en muchos casos son trasnacionales. Además, la industria peruana, a diferencia de lo que sucede en países como Argentina, México o España no exporta su producción, situación que la coloca en desventaja en términos de potencial de crecimiento.

La Ley del libro ha servido de poco

Muy poco ha servido la Ley del libro. En 2008 Patricia Arévalo en su artículo “La industria editorial en el Perú” señaló el mínimo beneficio de esta ley, que se supone debía proteger a los actores y favorecer los factores de este sector, pero solo le ha redituado beneficios a las editoriales grandes. Esta ley establece incentivos económicos a la inversión del rubro editorial. El mayor atractivo era el reintegro tributario del IGV a las editoriales, porque al precio final del producto se le recarga el impuesto de imprenta y el costo de otros elementos que intervienen. Como toda ley tiene su truco, la devolución de los impuestos solo se da si la editorial factura una cifra que en muchas ocasiones, dado el poco consumo de libros, es inalcanzable, salvo para las trasnacionales y los fondos editoriales.

En la página web de la Biblioteca Nacional del Perú en la que se puede consultar la ley se señala: “Que el valor total del impuesto consignado en cada uno de los documentos (FACTURA) que sustentan los gastos, sea superior a 0.25 de la UIT (S/.900,00) es decir que la factura deberá ser igual o mayor a S/. 5,636,84 nuevos soles”. Por tanto, el monto anual que se debe alcanzar es bastante grande para pedir el reintegro. Además, los trámites son harto engorrosos y tienen un costo total de 123 nuevos soles.

Asimismo, esta ley, gracias a las interpretaciones de la SUNAT, no abarca los fondos editoriales de las universidades que son grandes productores de libros de calidad. Este es un tema delicado, puesto que cuando se llevan a cabo las clasificaciones internacionales la producción científica de las universidades también se mide también en libros y la ley, tal cual existe, no favorece la alicaída educación profesional del país. Las ONG que publican libros se encuentran en la misma situación que los fondos editoriales. El argumento para descalificar a estos dos productores de libros es que no son empresas editoriales en un sentido estricto.

Por otro lado, la ley no ha sido desarrollada para apoyar la salida de los libros producidos en el Perú. Los impuestos son altísimos, además de los costos, por lo que si un libro saliera, por ejemplo, a España, aumentaría casi en el triple su costo. La ley no contempla ayudar a la empresa más allá de esa devolución de impuestos.

Las transnacionales

La mayoría de las editoriales trasnacionales tienen un punto fuerte de apoyo: la edición de textos escolares. Santillana, hasta hace un mes parte del grupo PRISA (adquirido por Penguin Random House), tal vez sea la que más ha permeado en el mercado peruano con su reconocido sello Alfaguara; SM lo hace con su colección Barco de Vapor y Norma con el mismo nombre. En el caso de Norma y Santillana, estas se presentan al mercado con una producción diversificada en sellos y se ocupan de varios géneros y tipos de texto. Cada sello es independiente económicamente, pero dentro de la economía de cada uno, un libro con mejor resultado en ventas puede paliar las pérdidas de otro. Estas trasnacionales, dado el volumen de ventas que tienen, sí logran beneficiarse por la Ley del libro.

Sin embargo, el lugar del negocio para estas editoriales es, como decía, el texto escolar. Este es el pilar de su economía, que actúa como su mejor plataforma para divulgar sus autores y sus sellos editoriales. Como cuentan con una estructura sólida, son formales a todo nivel, hasta pagan derechos de autor, y como cuentan con el capital suficiente tienen por estrategia captar a los que consideran los mejores escritores de cada país, de tal modo que se aseguran un mercado, así como una alta posibilidad de ventas, antes de producir un libro.

Las editoriales peruanas

Muchas de las pequeñas editoriales se han especializado en un género literario como Lustra Editores y Paracaídas Editores en poesía, Matalamanga y Casatomada en narrativa; solo unas cuantas como Mesa Redonda o Estruendomudo combinan géneros. La apuesta de estas pequeñas editoriales la mayor parte de veces es por autores jóvenes y el mercado al que apuntan es el mismo. Son económicamente débiles y no cuentan con una producción planificada, pues ese factor determina sus movimientos. Aunque estas editoriales también han publicado obras de autores reconocidos, y así las ediciones sean de alta calidad, sus libros casi no se venden y su penetración de mercado, sin apoyo mediático y sin capital para desarrollar estrategias de mercadotecnia en gran escala, es muy menor. Finalmente, es importante mencionar que la estructura de estas editoriales, si no es unipersonal, tiende a incorporar apenas a un par de personas, debido a su frágil situación económica.

Hasta hace no muy pocos años casi ninguna librería del medio aceptaba vender la producción de estos pequeños sellos, aunque editaran libros de calidad tanto en el texto como en la parte física. Las editoriales peruanas, incluso algunas de las más establecidas y de mayor recorrido, sobreviven con frecuencia gracias a la actitud muchas veces altruista de sus dueños que los lleva incluso hasta endeudarse para continuar en el negocio. Lo cierto es que la densa burocracia solo desea ver en estas empresas lugares de los que se recaudan impuestos y no escenarios que contribuyen a la educación y cultura. En consecuencia, este sistema empuja a esas empresas a lidiar con ciertos niveles de informalidad.

¿Y el libro electrónico?

Según los editores este será el futuro del libro, aunque no necesariamente desaparecerá el libro impreso. Es en los textos escolares donde las distintas editoriales han implementado este formato. De este modo, además de abaratar costos y de adecuarse a las posibilidades de las nuevas tecnologías, toman en cuenta la sensibilidad de las nuevas generaciones en las que el vínculo con lo digital es muy grande. Por el momento son un complemento del libro impreso.

En el Perú el fondo editorial de la UPC era hasta hace dos años el único que vendía libros en formato electrónico. Sin embargo, ya la Editorial Caja Negra ha implementado este modelo. La otra editorial que viene trabajando su catálogo en ese formato es Alfaguara. Pero el mercado del libro electrónico en el Perú es mínimo, salvo que sean libros de texto. No llega ni al 1% del mercado editorial general. A pesar de esta reducida cifra, nuevos competidores siguen buscando ingresar al mercado. El 24 de abirl, por ejemplo, se presentó KIPUTECA, una librería digital peruana que intentará crear un público para este tipo de libro. La consultora digital Anatomía de Red, que apoya esta librería, realizó un interesante informe sobre el libro electrónico en el Perú. De este hay que resaltar la cartografía con datos precisos sobre la lectura en los países del continente americano. Actualmente, el Ministerio de Cultura está desarrollando un catálogo del libro digital. En el contexto internacional el libro electrónico está manejado con amplia cobertura por la empresa Amazon, quien además construye y vende la tecnología para leer ese tipo de libros con sus aparatos electrónicos Kindle. Junto a Apple, que cuenta también con su tecnología, son las dos empresas que llegan al Perú y nutren al pequeño grupo lector de libros electrónicos.

Todos somos piratas

Este problema se da sobre todo en tres países de la región: Bolivia, Paraguay y Perú. La primera lectura que se puede hacer es que este tipo de producción sucede en tres de los países sudamericanos que tienen índices altos de pobreza. Esto responde a que el costo de los libros en el caso peruano representa un gran porcentaje de un sueldo mínimo, por lo que adquirir un original es difícil para muchos compradores. El costo de los libros en un país como el Perú, tiene por consecuencia que se les considere un objeto de lujo, no de primera necesidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un dato para desmitificar el hecho que solo compran ediciones pirata personas de bajos ingresos: durante el verano muchos libros pirata se venden en las playas de Asia, lugar de temporada para grupos sociales más adinerados.

La segunda lectura sobre este tema es que ya el consumidor se ha acostumbrado a ese tipo de libros, y no desea cambiar el sistema establecido. Por un lado, no hay una relación con el objeto, un vínculo, sino que el libro funciona solo de modo utilitario: se lee y listo, a pesar de la poca calidad física. Es un objeto descartable. Por otro, el consumidor piensa —con justa razón— en cómo llegar a un material que apunta a un mercado elitista sin que su economía se vea afectada. En muchos casos los libros pirateados son de autores reconocidos como nuestro Nobel Vargas Llosa o el español Arturo Pérez-Reverte. Muy pocas veces el perfil de un libro pirateado responde a un libro especializado. El mercado de la piratería es básicamente literario y la proporción, según un representante de un conocido sello editorial, es que por cada libro original se venden cien piratas. ¿No se lee en el Perú? ¿Las cifras oficiales toman en cuenta este mercado? Además, el Perú se ha vuelto un exportador de piratería y es reconocido internacionalmente por ello.

La piratería crea un mercado con sus propias variables. Puede generarnos conflictos éticos, porque todos queremos acceder a los libros pero no resulta posible siempre comprar un original por su costo. Sin embargo, es cierto que al comprar un original se ayuda a la formalización de la actividad editorial, se combate la institucionalizada informalidad de este país, además de que las editoriales obtendrían las ganancias que deben —así como los autores por sus derechos—.

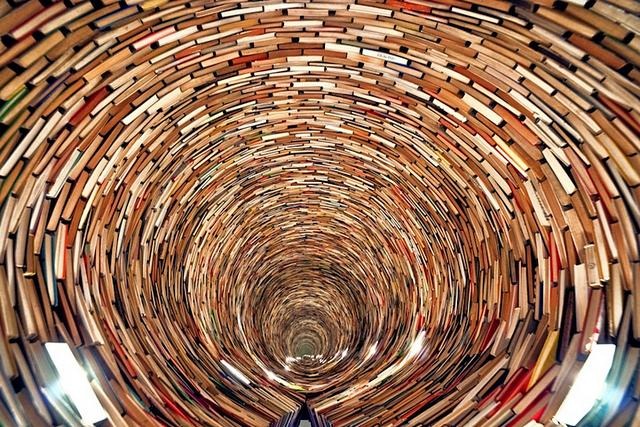

Otras industrias, otros países

La industria del libro en español cuenta con tres grandes países productores: España, Argentina, y México. Lo primero que habría que resaltar es que estos países cuentan con una Ley del libro que a diferencia de la peruana sí impulsa su sector sin tanto trámite engorroso. Además, está implementada de tal forma que facilita la exportación de sus productos. Salvo un par de sellos editoriales que llegan al Perú con costos elevados, muchos otros se venden casi con el mismo precio que en sus países origen. Los tirajes de esos libros no se reducen a los quinientos ejemplares que se suelen publicar acá, sino a tiradas de miles. Estos Estados conscientes de la importancia para la cultura y la educación crean fondos para ayudar a las publicaciones, al que sobre todo acceden las pequeñas editoriales. Las cifras que facturan son inmensas a comparación de la peruana. Salvo por alguna desaceleración en sus economías, la industria editorial en sus países tiende a aumentar año a año.

- España. Tal vez el mercado más importante al que muchos autores latinoamericanos aspiran a llegar y en el que muchas editoriales desean colocar sus productos Al igual que en el Perú hay varias empresas que han absorbido sellos editoriales especializados y el mecanismo de funcionamiento es el mismo. Este es el caso de Anaya en España que maneja los sellos Alianza Editorial y Cátedra. Esta empresa tiene en los textos escolares sus mayores ventas; los sellos absorbidos son independientes económicamente. Otro caso que llama la atención es la aglomeración de sellos que ha logrado Penguin Random dentro de los que encontramos a Lumen, Debate, Grijalbo, Plaza & Janés, entre otros. Es decir, se impone una megaadministración para estos sellos que ya eran conocidos. Por tanto, su estructura de funcionamiento es amplia y cuenta con un gran capital de inversión. Las editoriales pequeñas también se especializan en géneros y buscan autores no tan comerciales. Intentan crear un público lector diferente, sólo logran sobrevivir, aunque en mejores condiciones que las peruanas.

- Argentina. Según datos actualizados en varios informes al 2013, la gran mayoría de libros de este país se editan e imprimen desde Buenos Aires. Su industria editorial, seguramente debido a la delicada situación económica que vive el país a causa de la inflación, está decayendo. Por este mismo motivo, desde el 2013 tanto sus importaciones como exportaciones vienen reduciéndose. Actualmente, se imprimen y reeditan menos libros que en años anteriores. Solo entre doscientos veintiún librerías de Buenos Aires facturaron en 2011 tres cientos sesenta y nueve millones y medio de dólares.

- México. Es un país con uno de los sellos en lengua española más reconocidos como el Fondo de Cultura Económica, que pertenece al Estado. En su país de origen las ediciones de este sello son muy asequibles. Por el contrario, en los países en los que es exportado o en donde cuentan con librerías de la misma editorial son libros costosos. Su volumen de ventas según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Mexicana tanto la edición, las ventas y la exportación de sus libros aumenta año a año. A pesar de que para los mexicanos los libros pueden ser costosos en relación con sus sueldos, al comparar los costos con otros países hispanohablantes es un libro barato.

Escrito por

Curioso y fragmentario.

Publicado en

Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, que también se encarga de difundir las mejores notas de la comunidad.